Sejuta Cerita Samudraraksa 4

Menuju Madagaskar: pelaut Muslim berbicara dengan angin

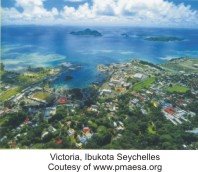

Pelayaran kapal Samudraraksa dari Seychelles menuju Madagaskar sangat berat. Angin sering mati. Kalaupun ada, angin pun bertiup dari arah depan, membuat seluruh awak perahu harus bekerja keras. Pernah selama dua hari angin mati, artinya tidak ada tiupan angin yang bisa menggerakkan perahu tersebut. Motor tempel di kiri kanan perahu hanya sedikit menolong, maklum tenaganya tidak seberapa. Kalau sudah begini, Muhammad Abdu, kepala dusun yang sudah banyak berlayar segera berbicara dengan angin.

Pelayaran kapal Samudraraksa dari Seychelles menuju Madagaskar sangat berat. Angin sering mati. Kalaupun ada, angin pun bertiup dari arah depan, membuat seluruh awak perahu harus bekerja keras. Pernah selama dua hari angin mati, artinya tidak ada tiupan angin yang bisa menggerakkan perahu tersebut. Motor tempel di kiri kanan perahu hanya sedikit menolong, maklum tenaganya tidak seberapa. Kalau sudah begini, Muhammad Abdu, kepala dusun yang sudah banyak berlayar segera berbicara dengan angin.Manusia tidak boleh mendahului kehendak-Nya, begitu prinsip Abdu. Ditegaskannya bahwa manusia harus bersikap wajar, "Jika merasa senang janganlah terlalu senang, tetapi jika merasa susah jangan terlalu susah". Dalam setiap awal perjalanannya, ia selalu melafalkan Surat Al An-aam yang intinya kepasrahan kepada Tuhan. Doa pasrah inilah yang membuatnya tegar dan yakin bahwa Tuhan selalu mendampinginya.

Jika ia berbicara kepada angin, sebenarnya ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia berbicara dalam bahasa Bajo, intinya minta agar angin datang dan menolongnya. Awak yang lain selalu tersenyum kecut mendengar ia berbicara kepada angin. Apalagi bagi para awak kapal asing yang tentunya tak masuk di akal mereka walau akhirnya angin pun datang.

Jika ia berbicara kepada angin, sebenarnya ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia berbicara dalam bahasa Bajo, intinya minta agar angin datang dan menolongnya. Awak yang lain selalu tersenyum kecut mendengar ia berbicara kepada angin. Apalagi bagi para awak kapal asing yang tentunya tak masuk di akal mereka walau akhirnya angin pun datang.Perbedaan budaya ini sempat sulit dipadukan. Orang-orang Bajo yang begitu akrab dengan laut, bisa mendeteksi angin dengan cuping telinganya. Mereka tahu angin akan datang dari arah mana dengan mengandalkan daun telinga. Awan yang berarak bisa menjadi tanda apakah hujan juga membawa pusaran angin. Tetapi, bagi awak kapal berkebangsaan asing, mereka berpegang pada peta, kompas, kecepatan angin, dan ramalan cuaca. Mereka tidak mau lepas dari kompas, sementara para pelaut tradisional Nusantara lebih berpegang pada letak bintang-bintang di langit.

Pelayaran Seychelles-Madagaskar merupakan ujian untuk membuktikan mana yang benar. Angin yang datang dari depan tak bisa ditahan dengan layar perahu walau menggunakan motor tempel. Akhirnya awak perahu asing menyerah dan Abdu beserta rekan-rekannya berhasil melakukan perjalanan zig-zag dengan memindah-mindahkan arah layarnya. Layar dipasang dalam sudut tertentu agar angin menyenggol dan membawa perahu ke kiri atau ke kanan.

Pelayaran Seychelles-Madagaskar merupakan ujian untuk membuktikan mana yang benar. Angin yang datang dari depan tak bisa ditahan dengan layar perahu walau menggunakan motor tempel. Akhirnya awak perahu asing menyerah dan Abdu beserta rekan-rekannya berhasil melakukan perjalanan zig-zag dengan memindah-mindahkan arah layarnya. Layar dipasang dalam sudut tertentu agar angin menyenggol dan membawa perahu ke kiri atau ke kanan.Pekerjaan ini melelahkan karena memindahkan layar untuk mendapatkan embusan angin dengan arah yang kita inginkan bukanlah sederhana. Pertama, layar diturunkan kemudian digeser, baru dinaikkan lagi dan dicari sudut yang pas. Itu dilakukan berulang-ulang sehingga salah satu layar robek dan tali pengikat layar putus. Semua pekerjaan itu menjadi tanggung jawab awak dari Pagerungan karena hanya merekalah yang mampu dan mengerti. Awak yang lain hanya membantu sebagaimana diminta oleh pelaut asli tersebut melalui penerjemah.

Semua ini membuat perjalanan menjadi lambat walau akhirnya selamat sampai tujuan, Pelabuhan Mahajanga, 600 kilometer barat laut Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Jarak yang hanya sekitar 700 mil itu harus ditempuh dalam 17 hari, bandingkan dengan Jakarta-Seychelles yang 3.300 mil dalam 26 hari.

Semua ini membuat perjalanan menjadi lambat walau akhirnya selamat sampai tujuan, Pelabuhan Mahajanga, 600 kilometer barat laut Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Jarak yang hanya sekitar 700 mil itu harus ditempuh dalam 17 hari, bandingkan dengan Jakarta-Seychelles yang 3.300 mil dalam 26 hari. Hari itu tercapai sudah alur perdagangan rempah-rempah Indonesia-Madagaskar. Setelah memperbaiki mesin motor tempel yang rusak dan mengikuti berbagai acara yang disiapkan KBRI Madagaskar, tanggal 25 Oktober perahu bertolak ke Afrika Selatan. Rute ini paling berbahaya karena harus melampaui Tanjung Harapan yang merupakan tempat pertemuan arus Samudera Hindia dengan Samudera Atlantik. Beberapa awak turun, termasuk Muhammad Habibie yang baru naik dari Seychelles, tanpa ada penggantian. Kini awak kapal hanya tinggal bertiga belas.

Hari itu tercapai sudah alur perdagangan rempah-rempah Indonesia-Madagaskar. Setelah memperbaiki mesin motor tempel yang rusak dan mengikuti berbagai acara yang disiapkan KBRI Madagaskar, tanggal 25 Oktober perahu bertolak ke Afrika Selatan. Rute ini paling berbahaya karena harus melampaui Tanjung Harapan yang merupakan tempat pertemuan arus Samudera Hindia dengan Samudera Atlantik. Beberapa awak turun, termasuk Muhammad Habibie yang baru naik dari Seychelles, tanpa ada penggantian. Kini awak kapal hanya tinggal bertiga belas.[bersambung]